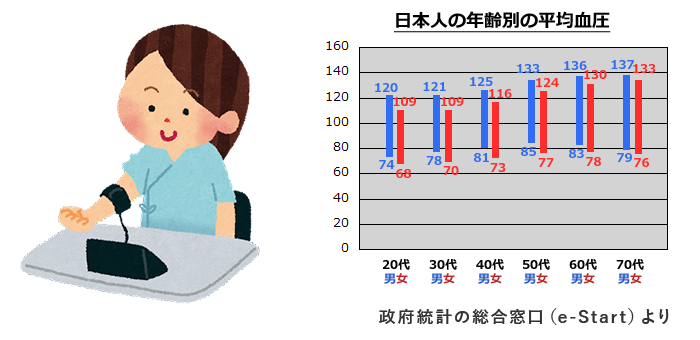

私たちの血管は、加齢とともに弾力性を失い、どうしても血圧の上昇リスクは高くなっていっていしまいます。一口に高血圧と言っても、1日のうちで朝晩によって、季節によっても血圧は変動します。安静時の血圧が135/85を超えたら、医療機関を受診しましょう。

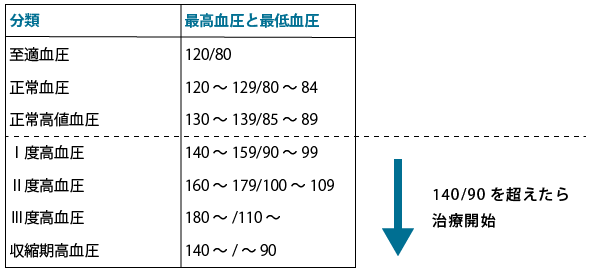

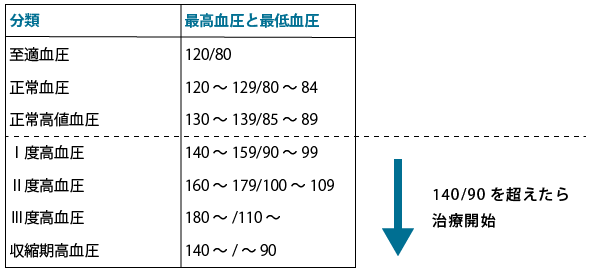

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン2020によると、血圧の基準は以下の通りです。

Column

2022年3月より、禁煙治療薬の出荷停止に伴い禁煙外来を停止していましたが、2025年末より治療薬の再販が決まりました。

禁煙外来の再開に際して注意事項がございますのでお知らせさせていただきます。

禁煙外来は、喫煙者が禁煙を目指すために設けられた専門の医療サービスです。

2006年から健康保険が適用されることになり、全国で多くの医療機関がこのサービスを提供しています。禁煙外来では、ニコチン依存症を「病気」として捉え、薬物療法や心理療法を通じて禁煙を支援します。

2016年にはニコチン依存症管理料の対象患者が拡大され、35歳未満の方に対しては、喫煙本数や喫煙年数によらず保険適用となりました。加えて、2020年度からは加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対象として認められています。また、2020年12月からは、医療機器として国から認められた「禁煙治療用アプリ及びCOチェッカー」が保険診療で使えるようになりました。さらに、かかりつけ医をもっている患者については、5回の治療を医療機関に行かずにオンライン診療で完結することが認められることとなりました。

※当院ではオンライン診療は行っておりません。

禁煙補助薬を利用すると、ニコチンガムでは1.5倍、ニコチンパッチは1.6倍、バレニクリン(チャンピックス)は2.2倍、自力の禁煙に比べて禁煙成功率が高まると報告されています。

以下の要件をすべて満たした方は、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。

途中で服用を中止したり(脱落)、服用を完了しても禁煙できなかった場合、

1年間は再度禁煙薬を処方することができませんのでご注意ください。

ニコチンガムとニコチンパッチは当院では処方しておりません。

ご希望の方は他院もしくは薬剤師のいるドラッグストアで購入してください。

お電話で禁煙外来希望の旨をお伝えいただき、ご予約をお願いします。お薬手帳と直近の健康診断の結果(あればで良い)をお持ちください。

初回の方は以下のスケジュールで進めていきます。経験者の方は当日処方も可能です。

※①~③は当日

「禁煙したいな、でも自力では無理そうだな」という方は、ぜひご検討ください。

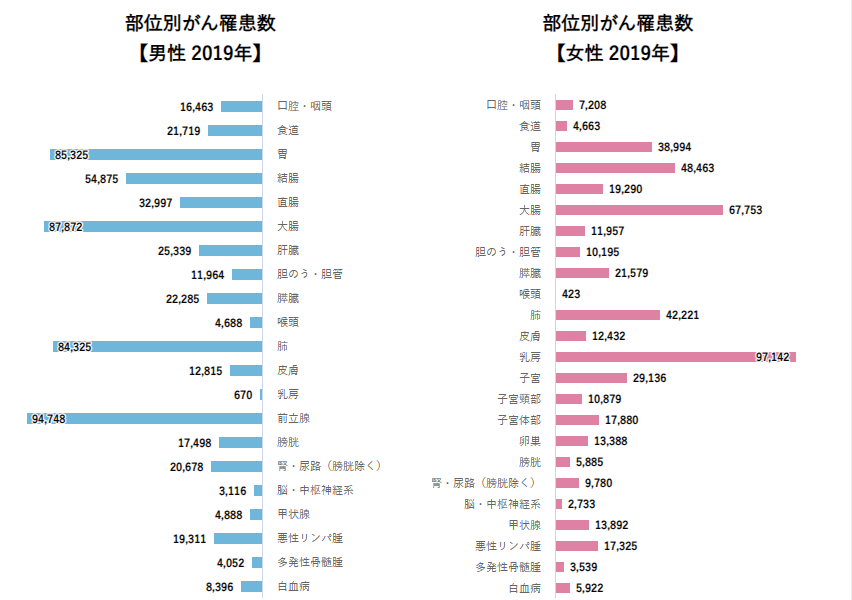

がん検診の受診率は、60%を目標にしていますが、男女ともに受診率が低いことが課題となっています。10年前と比べて、受診率は徐々に上がってきていますが、まだまだ低いのが現状です。

がん検診は受診後の結果が届いたら、まずはその結果を確認し、必要に応じて再検査を受けることが重要です。再検査の結果が「要精密検査」となった場合は、早めに医療機関を受診し、適切な検査を行い、診断をつけることが推奨されます。

各がん検診の精密検査について詳しく見ていきます。

検診で受けたバリウム検査や胃カメラで胃がんの指摘がある場合、追加で胃カメラを行うか、CT検査などを行います。

大腸がん検診の結果が陽性の場合、追加の検査が必要です。陽性反応は、がんの可能性を示唆するものの、この段階ではまだ不確実性が残ります。そのため、精密検査として内視鏡検査(大腸カメラ)が推奨されます。

肺がん検診の結果が要精密検査で通知された場合、何らかの異常が認められるため、胸部CTなどのより詳しい検査を受ける必要があります。

前立腺がん検診でPSAの値が基準値を超えている場合は、直腸診や超音波検査、MRI検査などの精密検査を受ける必要があります。初めての検査で基準値を終えている場合は、泌尿器科を受診しましょう。

子宮がん検診で要精密検査になった場合、受診した婦人科で再検査となります。

マンモグラフィで要精密検査となった場合は、追加のマンモグラフィやエコー検査を行います。その結果、がんの疑いがある場合は、MRI検査を追加したり、生検をしたりします。良性の腫瘍であった場合は、経過観察となります。

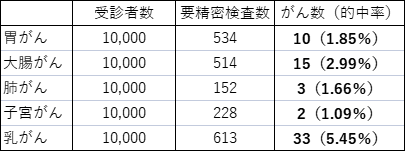

がん検診を受診して、実際にどれくらいの人ががんに罹っていたか、厚生労働省が毎年調査を行っています。5つのがん検診のうち、がんが発見される割合がもっとも高いのが乳がんです。次いで大腸がん検査、胃がん検査となっています。

日本医師会のホームぺージのデータより作成

このデータからわかるように、要精密検査となっても、実際にがんであると診断される数は、がん的中率が一番多い乳がんでも5%ほどです。

再検査を受けるのが怖いと思う気持ちはわかりますが、むやみに恐れることはありませんので、放置せず必ず再検査を受けるようにしましょう。また、どこを受診すればよいかわからない場合は、かかりつけ医に相談しましょう。

10月で住民健診の期間も終了しましたが、皆さん結果はどうでしたか?

健康診断は受けるだけではなく、結果をしっかりと確認し、悪かったところは直すように心がけることが必要です。来年の検診、もしくは5年後の検診で何も引っかからないように、これから生活習慣を改めてみませんか?

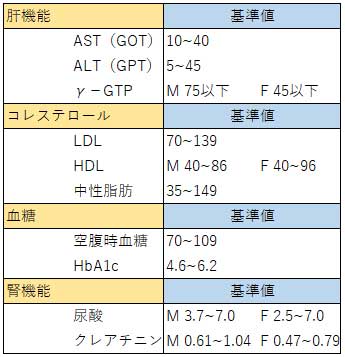

特定検診のそれぞれの項目について、何のための検査なのかを記載していきます。引っかかってしまった項目があった方は、よく読んでおいてください。

BMIは、ボディマス指標と呼ばれ、身長と体重から計算される、人の肥満度を表す体格指標です。肥満は糖尿病や高血圧などのリスクが高くなります。また、痩せは栄養不良や慢性進行性疾患などで生じることがあります。

腹囲はメタボリックシンドロームの判定に使用され、へその位置で測定します。

基準値は 男性:85cm、女性:90cm です。

血圧は、上が130mmHg以上、下が80mmHg以上で高血圧となります。

血圧が低すぎても対策が必要です。

心電図では、心臓の電気信号を測定した波形のことで、不整脈や心筋梗塞などの心疾患の診断に用いられます。

尿検査では、尿中の糖、タンパク、潜血などを測定します。主に腎臓や尿路系の疾患が無いかを調べています。

※M:男性 F:女性

基準値は、健康な成人の95%が当てはまるように設定された値です。

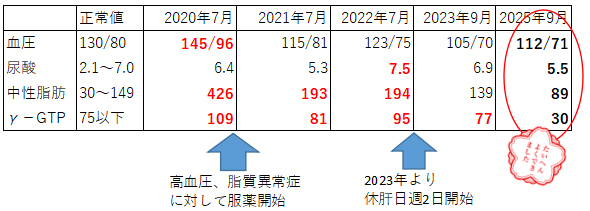

39歳男性、2020年の血液検査の結果、高血圧、脂質異常症を指摘された。

この方は、お酒が好きで休肝日はほぼなく、食事も若い頃から変わらない量を食べていました。さらに家族性の脂質異常症があったが、放置してしまっていました。肝機能(γーGTP)の数値も基準値を超えて上がってきてしまったため、高血圧と脂質異常症に対して服薬を開始したが、中性脂肪の値が基準値まで下がらなかったため、休肝日を週2日設けることにした。

休肝日をきちんと守ったことにより、中性脂肪の値とγーGTP、さらには尿酸値も下がり、すべて正常範囲に戻すことに成功しました。

服薬と生活習慣の少しの改善をあきらめず続けることで、効果が出た症例です。生活習慣によって徐々に悪くなってしまった状態を改善するには長い時間がかかることがありますが、長期の目標を立て、頑張っていきましょう。

総合判定の欄には、経過観察が必要なものや、精密検査が必要なものが記載されています。検査結果を必ず持参し、早めにかかりつけ医に相談するようにしましょう。

高血圧や脂質異常症、腎臓病などは、長期の治療が必要な病気です。自覚症状が無いため、その状態を放置してしまいがちですが、早期の治療開始によって栄養指導などで改善するケースもあります。ぜひお早めに相談しましょう。

また、メタボリックシンドロームは、様々な病気の予備軍です。適度な運動と食べる量のバランスを保つことで、適正体重を目指しましょう。

令和5年度の「国民健康・栄養調査」によると、現在習慣的に喫煙している人の割合は15.7%であり、男性25.6%、女性6.9%でした。直近10年間で男女ともに減少しています。静岡県は全国平均よりやや多い16.2%でした。

この喫煙者のうち、5人に2人が新型タバコを吸っていると言われています。

静岡県では、2019年4月に、受動喫煙防止条例が施行されました。年々喫煙率は低下してきていますが、現在、若い方を中心に、新型タバコが普及してきています。今回のコラムでは、新型タバコのリスクについて詳しく見ていきます。

新型タバコは、大きく「電子タバコ」と「加熱式タバコ」の2種類に分けられ、紙巻きタバコのような煙ではなく、どちらも霧状の蒸気(ベイパー)を取り込むのが特徴です。

電子タバコはニコチンは含まれず、タバコ葉も使用されていません。加熱式タバコはタバコ葉を加熱してベイパーを発生させます。タバコ葉を使用するのでニコチンやタールを含みます。

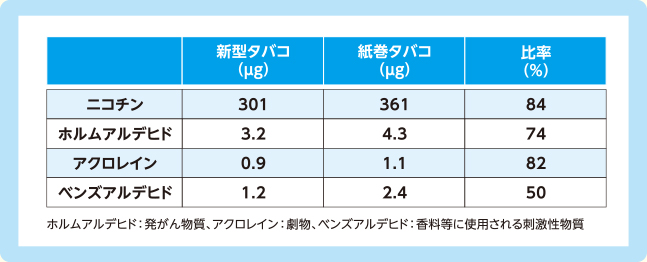

新型タバコは、従来の紙タバコと比べて健康被害が少ないと言われています。しかし、新型タバコから発生する蒸気には、有害な物質が多く含まれており、健康被害を引き起こすと言われています。

また、加熱式タバコのカートリッジにフェンタニルやエトミデートなどの危険薬物を混入させたものがアメリカ、中国などに出回り、日本にも上陸しているという報告があります。今後、注意が必要と考えられます。

IQOS(アイコス)などの加熱式タバコの広告を見て、「おしゃれでかっこいい」とか「においが少ない」「火を使わず灰も出ない」など、良い面だけを見て吸い始めてしまう方も多いです。実際のところは、ニコチンの量は変わらないですし、使われ始めて間もない商品のため、長期的な安全性は保障されていません。過度な広告には注意しましょう。

また、禁煙目的で加熱式タバコを吸い始める方もいますが、加熱式タバコでは禁煙にはなりません。逆に吸う頻度が増えてしまったり、禁煙の成功率が下がるという統計もあります。

加熱式タバコはここ10年ほどで日本に急激に普及し始めています。ニコチンやタールを含んだ蒸気を吸い込んでいることに変わりはなく、受動喫煙のリスクも変わらずあります。新型タバコは喫煙しているのと変わりませんし、依存症になるリスクも変わりません。安易に手を出すのは危険ですのでよく考えましょう。

2025年10月6日、WHOは、13~15歳の青少年の少なくとも約1500万人が世界で電子タバコを使用しており、データのある国では使用率が成人より平均9倍高いとみられると発表した。これは電子タバコの使用に関する初の世界的な統計となります。

世界では1億人以上が電子タバコを使用しており、そのうち少なくとも8600万人が成人で、大半が高所得国に在住している。従来のタバコの規制が強化される一方で、電子タバコなどの代替品が増え、「ニコチン依存の新たな波」が起こっている。子供たちのニコチン依存時期を早める危険があり、数十年来の前進を損なう恐れがあるとしている。

「駅のホームでめまいがする」「立ちくらみがする」といった症状は、貧血のサインです。皆さん一度は経験があるのではないでしょうか。特に夏場は食欲が落ちてしまったり、偏食になってしまい、貧血の症状を訴える方が増えます。

現在、住民健診の期間中でもありますので、自分の検査結果を見て貧血になっていないか確認してみましょう。

「貧血=血液中の赤血球が少ない」ということですが、貧血になる原因は様々です。

赤血球が少ないと、身体に運ばれる酸素が少なくなり、頭痛やめまい、疲労、倦怠感、息切れ、動悸などの症状が現れます。

貧血の原因としては以下があげられます。

貧血の原因を特定していくには、詳しい問診や、追加の検査が必要になることがあります。貧血の多くは鉄欠乏性の貧血ですが、婦人科疾患や消化器のがんなど予期せぬ病気のサインであることもありますので、40歳を超えてからの貧血の場合は、主治医に相談し、精密検査を受けましょう。

最近では、ダイエットのために食事制限をして貧血になる方も増えています。過度な食事制限をすると、鉄分や血液が不足し、貧血を引き起こします。

また、外食やインスタント食品が多いと食事のバランスが偏りやすく、結果的に鉄分不足になりやすいですので、バランスの取れた食事を取るようにしましょう。

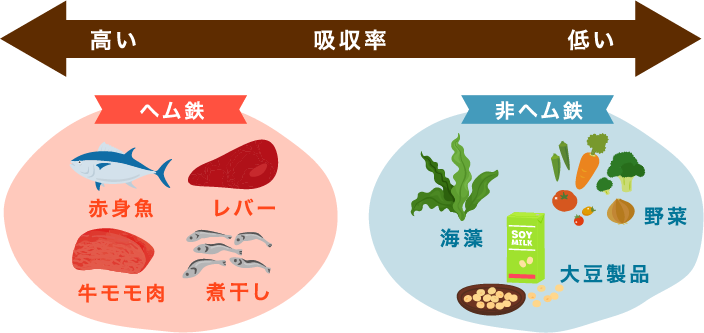

鉄には、「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」があり、ヘム鉄の方が吸収が良い性質があります。ヘム鉄は赤身肉・レバー・魚・貝類などに多く含まれます。

青菜や大豆製品には、貧血予防に必要なビタミンB2・葉酸・ビタミンCが豊富です。動物性タンパク質と一緒にとると鉄の吸収も高まります。

貧血の予防には、バランスの良い食事が大切です。1日3食、主食・主菜・副菜をそろえ、必要なタンパク質、糖質・脂質・ミネラル・ビタミンが不足しないようにしましょう。

令和6年の1年間における国内の食中毒発生件数は1,037件(患者:14,229人、死者:3人)報告されています(厚生労働省食中毒統計資料)。そのうち細菌・ウイルスによる食中毒は597件(患者:13,054人、死者:0人)となっており、国内で発生する食中毒の患者数の大半を占めています。

夏場は、気温と湿度が上がり、痛んだ食品や水から胃腸炎になる方が増えます。

今回は感染性胃腸炎(食中毒)について詳しく解説します。

感染性胃腸炎は、ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルス)や細菌(大腸菌、サルモネラ菌など)が、食物などを介して体に入り、胃腸が炎症を起こしている状態です。

胃腸炎には、ストレスによる過敏性腸炎や虚血性腸炎などもあります。

夏場(6月~8月)に注意したいのは、食事などについて増殖した細菌が原因となるもので、食中毒とも呼ばれます。一方で、冬場(11月~2月)に多いのがウイルスが原因となるものです。ノロウイルスなどは集団感染が起きやすいです。

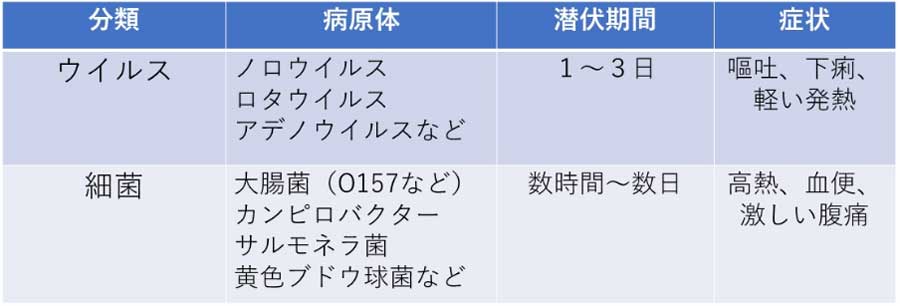

症状や潜伏期間は、感染する病原体によりますが、大きく分けるとこの通りです。

比較的潜伏期間が長いのがウイルスで嘔吐・下痢が特徴です。

細菌は数時間で症状が出て、高熱が出ます。

感染性胃腸炎になってしまったら、まずは体の免疫反応を利用し、悪い物を体から出してしまいましょう。あまり早い段階で吐き気止めや下痢止めは飲まないようにしましょう。嘔吐、下痢が落ち着いたら脱水予防のために少しづつ水分補給をします。

熱が続いたり、症状がひどく水分や食事がとれない場合は医療機関を受診しましょう。

必要に応じて整腸剤や抗生剤が処方されたり、脱水がひどい場合は点滴も行います。

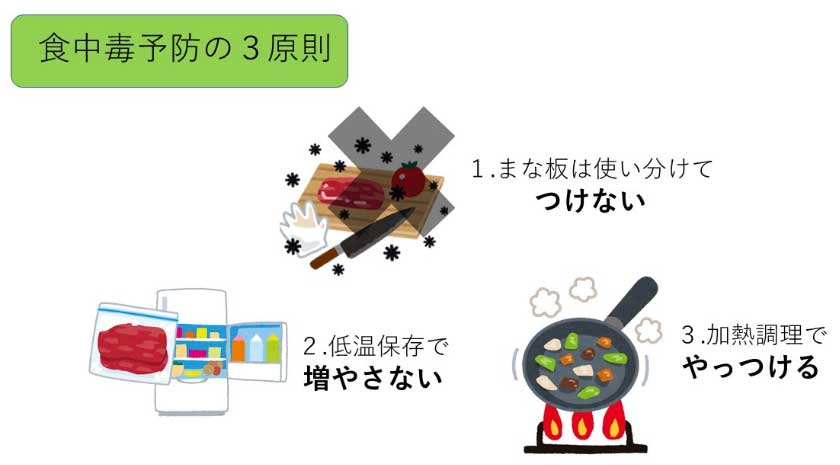

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つのことが原則となります。

他にも家庭で気を付けられることはたくさんあります。調理や食事の前には必ず手を洗い、清潔にしましょう。消費期限や温度の管理は表示されている通りに行いましょう。また、残った食品はきれいな保存容器に入れて冷蔵庫に保存し、少しでも異変を感じたら捨てるようにしましょう。

帯状疱疹ワクチンは2025年4月から65歳以上の方を対象に、厚生労働省の定期接種に含まれることになりました。そのため、帯状疱疹ワクチン接種のお知らせが届いている方からの問い合わせが増えています。今回のコラムでは、帯状疱疹について詳しく記載しますので参考にしてください。

帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)によって引き起こされる病気です。このウイルスは、子供の頃に水ぼうそうにかかった際に体内に残り、免疫力が低下すると再活性化します。主な症状としては、片側の胸や背中に赤みや水ぶくれ、痛みが現れます。治療には抗ウイルス薬が用いられ、早期の受診が推奨されます。

発症は高齢者に多いが、若年者でも見られます。6、7人に一人程度が、一生のうちに一度は帯状疱疹を経験すると言われていて、当院でも帯状疱疹で受診する方が増えています。

帯状疱疹の治療には、抗ウイルス薬を使用します。発症から72時間以内に治療を開始することで症状の重症化や後遺症の発生が抑えられると言われています。すぐに近くの内科や皮膚科を受診してください。

痛みが強い場合は痛み止めや、抗生物質軟膏が処方されることがあります。患部を清潔に保ち、接触や摩擦などの刺激を避けることが大切です。

帯状疱疹の予防には、ワクチンを打つことをおすすめしています。

帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹の発症と、帯状疱疹後神経痛のリスクを下げる効果があります。

これまでは、50歳以上の方に対して任意接種を行っていましたが、今年度から定期接種が開始されました。65歳以上の方は令和12年までに接種券が届きますので順次接種してください。帯状疱疹ワクチンには2種類あります。値段や接種回数、効果などが異なりますのでご確認ください。

※過去に帯状疱疹ワクチンを打ったことがある方は接種できません。

過去に帯状疱疹にかかったことがある方も、再発の可能性があります。症状が落ち着いたら予防接種を受ける事ができますので、主治医にご相談ください。

また、帯状疱疹は免疫力が下がると発症しやすいです。休息、睡眠をしっかり取り、ストレスを貯めこまないようにすることも予防の一つです。

| ワクチンの種類 | 水痘・帯状疱疹 弱毒化生ワクチン |

シングリックス (不活性ワクチン) |

|---|---|---|

| 効果 | 発症予防 50% 帯状疱疹後神経痛 30%軽減 |

発症予防 97% 帯状疱疹後神経痛 88%軽減 |

| 接種回数 | 1回 | 2回(初回から2か月間隔) |

| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉注射 |

| 副作用 | 注射部分の痛み、腫れ 倦怠感など 症状は3日~1週間以内 |

注射部分の痛み、腫れ 倦怠感や頭痛など (シングリックスの方がやや副反応は強い) 症状は3日~1週間以内 |

| 効果持続期間 | 5年程度 (6年後で30%まで低減) |

9年以上 (10年後で80%持続) |

| 禁忌 | 妊娠している方 免疫不全の方 |

なし |

「お薬手帳はお持ちでしょうか?」

病院や薬局の受付で良く聞かれると思いますが、なぜだと思いますか?

お薬手帳は、過去に使った薬の記録をまとめる手帳です。重複処方や飲み合わせのチェックや、災害時や緊急時にも役立ちます。どの薬局でも記入できるので、1冊にまとめておくのが基本です。

薬同士の飲み合わせだけではなく、食品との飲み合わせが悪いものがあります。

該当のお薬を服用している方は注意するようにしましょう。

お薬は、飲み方によっては体に害が出る可能性があります。そうならないためには、お薬手帳が大きく役立ちます。お薬手帳には服用履歴だけでなく、副作用歴やアレルギー歴を書く欄もあります。そこに記載した内容を医師や薬剤師が確認することで副作用などの被害を防ぐことができます。また、マイナンバーカードを保険証として使用することで、過去の受診履歴や処方履歴を確認することができるようになっています。

最近では、お薬手帳のアプリもあります。お薬手帳を持ち歩くのが面倒な方はそちらを活用するのも良いでしょう。

皆さんが普段病院で処方されてお飲みになっているお薬に関して、薬剤師さんから注意点をお聞きしました。基本的なことかもしれませんが、今一度確認し、正しい服用をするようにしましょう。

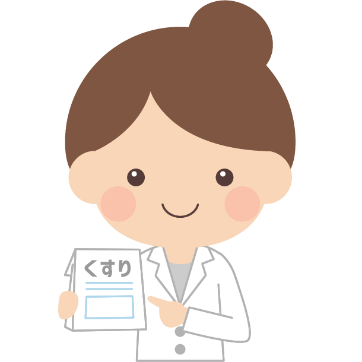

お薬の効果は、血液の中のお薬の量で決まります。この血液の中のお薬の量のことを「血中濃度」といいます。

薬が最も良く効くのは「血中濃度」、つまり血液の中のお薬の量が多くも少なくもないちょうどよい範囲の時です。決められた服用方法と量を守ることでちょうどよい量の状態が保たれていますので、1日の服用回数(用法)と1回の量(用量)を守りましょう。

薬の効果に波が出てきてしまい、薬の量の決定が難しくなり逆に血圧のコントロールが難しくなる危険があります。血圧の薬は効き目が長いものが多い為体に薬が残っていて少しずつ薄れていくので、大丈夫と勘違いしてしまい、突然に血圧が上がってしまう可能性があります。それにより、心疾患や脳卒中などにつながる危険も出てくることがあります。

原因の菌が弱まっていただけのため、途中でやめると菌が再び増えて前より悪化してしまいます。再燃したときの菌は、強い菌だけが残って増えてしまっているので、同じ抗生剤が効かなくなってしまい治療が難しくなります。(薬剤耐性菌の発生)

答え:決められた時間からそれほど経っていなければ通常はすぐに飲み、次に飲む時間を少し遅らせます。

一般的な次回服用までの目安

※2回分をまとめて飲むことは絶対にやめてください。

※「薬を飲んだか飲まなかったかわからなくなってしまった」場合は、その回は飲まずに次回の服用時間から服用してください。

※お薬の中には決められた時点で飲まなくてはならない薬もあります。予め医師・薬剤師に飲み忘れ時の対応を確認しておきましょう。

片頭痛とは、頭痛の原因になるような何らかの疾患はないが、日常生活に支障をきたす二次性頭痛のことで、比較的頻度の高い疾患です。日本人では成人の約8.4%が片頭痛にかかっていると報告されています。

片頭痛は、血管が拡張することで起こる頭の痛みであり、10~50歳の女性に多く見られます。生理周期やホルモンバランスの影響も大きいと言われています。

その他の原因やきっかけは以下のとおりです。

これらの生理周期や天候、睡眠不足など、原因がある程度わかっている場合は市販の痛み止めなどを服用して各自対処していると思いますが、薬を服用しても治らない場合や痛みが長く続く場合は脳神経外科の頭痛外来などに行くことをお勧めしています。

これらの症状が起こる前に、決まった前兆がおこる場合があります。

片頭痛の診断には特別な検査はなく、症状から診断を行いますので、頭痛が起きた時にどんな痛みであったか、前兆があったか、何時間痛かったか、市販薬で治ったかなど、メモを取って持参すると良いでしょう。

症状を聞いたうえで画像検査が必要な場合や、その他の病気(脳腫瘍や脳動脈瘤など)を除外する目的などでCT検査やMRI検査を行うことがあります。

春先など、気温の変化や環境の変化が起きる時期は、片頭痛を訴える方が増えます。

日常生活に支障がでてしまったり、薬が効かないなどの状態である場合は、脳神経外科を受診し、症状に合った薬を処方してもらいましょう。

頭痛を我慢してしまうと嘔気・嘔吐が出てきてしまうことも多く、飲み薬が飲めないと悪循環になり、救急搬送されて来たりすることもままあります。片頭痛もちの方は常備薬として持っておき、早めに服用するようにしましょう。

また、健康診断の時期には市町村の助成で脳ドックを受けることも可能ですので、市町のホームぺージをご確認ください。

寒くなると交感神経が刺激され、末梢血管が収縮し、体の中で血液量が増え、腎臓で作られる尿量が増えます。また、気温が低いと汗や水蒸気として出ていく水分も減り、さらに尿量が増えます。ですので、冬場に頻尿になるのは自然の摂理と言えますが、日常生活に困るような頻尿である場合はどうしたら良いでしょうか。

「尿が近い、尿の回数が多い」という症状を頻尿と言います。一般的には、朝起きてから就寝までの排尿回数が8回以上の場合を頻尿と言います。しかし、1日の排尿回数は人によって様々ですので、一概に1日に何回以上の排尿回数が異常とは言えず、8回以下の排尿回数でも自分自身で排尿回数が多いと感じる場合には頻尿といえます。頻尿を自覚する方は年齢とともに増えていきます。

加齢や筋力の低下により、膀胱の容量が減少することがあり、膀胱に少量の尿が溜まっただけで強い尿意を感じやすくなります。また、膀胱の弾力性が低下し、尿を溜める力が弱まることで、頻繁にトイレに行く必要が生じます。

男性の場合、加齢とともに前立腺が肥大し、尿道を圧迫することがあります。尿の流れを妨げられることで、膀胱が完全に空にならず、頻繁に尿意を感じるようになります。前立腺の肥大は特に50歳以上の男性で多くなります。

加齢やストレス、生活習慣などでホルモンバランスが崩れることがあります。特に女性では、更年期にホルモンの変化が影響し、頻尿を引き起こすことがあります。

急に我慢できない強い尿意(尿意切迫感)を感じることを主な症状とする病気です。

過活動膀胱は、膀胱のコントロールが効かない状態で、少量の尿が溜まっただけで膀胱が過剰に反応してしまい、夜間頻尿や尿失禁なども起こります。

過活動膀胱の原因ははっきりとは解明されていませんが、加齢やストレス、脳の神経の障害によって引き起こされていると考えられています。

問診で、症状や生活習慣、既往歴などを詳しく聞き取り、原因を探します。

尿検査や採血、腹部エコーの検査などは必要に応じて行います。

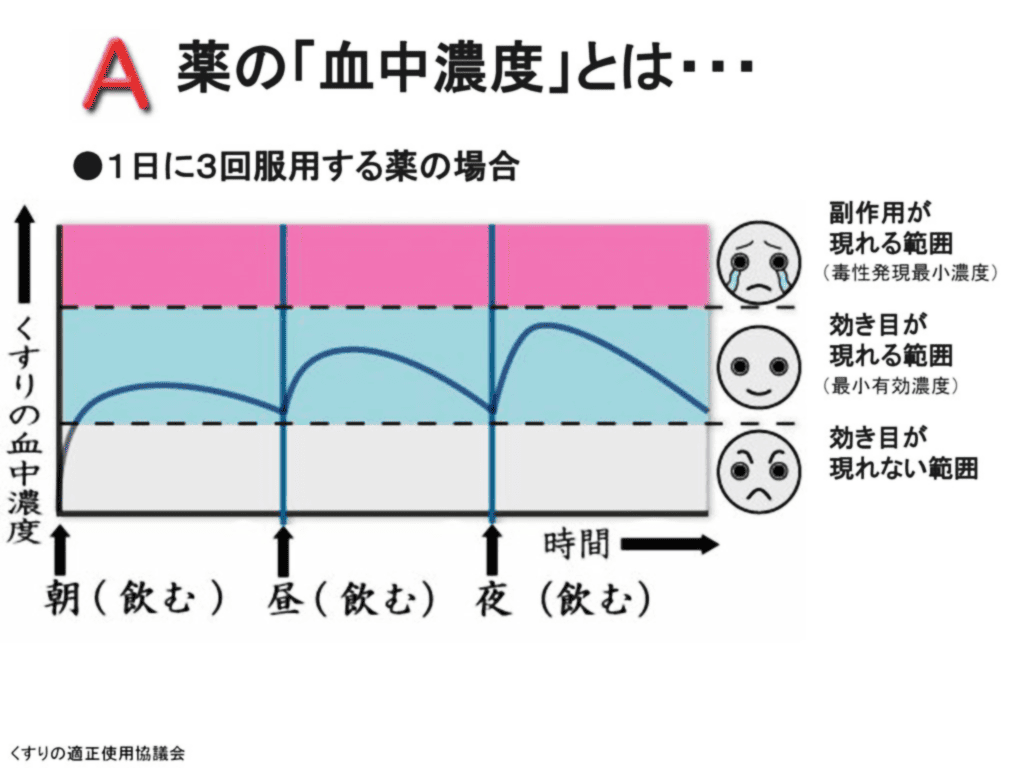

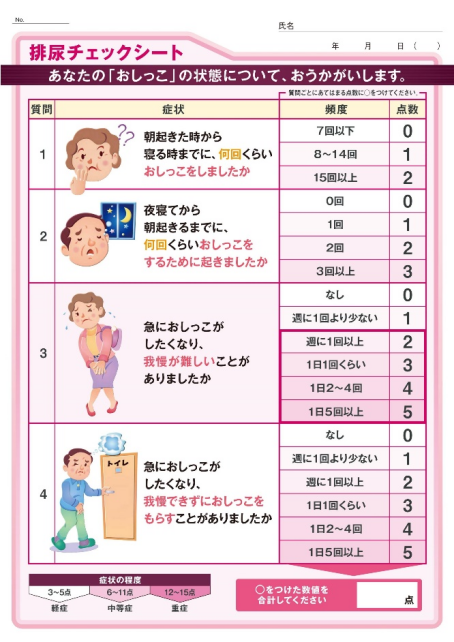

また、頻尿チェックシートを用いて症状の程度を判定することもできますので、頻尿の自覚がある方は診察時にご相談ください。

※チェックシートの合計点数に関わらず、症状に応じて治療を開始するか判断します。

前立腺や膀胱などに異常が見られた場合は、前立腺がんや膀胱がんとの鑑別が必要になるため泌尿器科へ紹介し、専門的な検査や治療を行います。それ以外の過活動膀胱やホルモンバランスなどが原因の場合は、お薬による治療を開始していきます。

また、前立腺炎や膀胱炎などの炎症が原因でも頻尿(排尿時痛を伴う)となる事があるため、その場合は採血を行い、抗菌薬を用いた治療を行います。

頻尿を放置してしまうと、夜間頻尿で寝不足になったり、夜中にトイレに立った時に転倒して骨折してしまったりすることもあります。また、仕事や外出、旅行なども億劫になり、家に引きこもってしまうことも健康的ではありません。

頻尿によって日常生活に支障をきたす前にかかりつけ医に相談しましょう。

頻尿チェックシート(男性用)

頻尿チェックシート(女性用)

2025年を迎えました。新年を迎えて、仕事の目標ややりたい事など、今年をどんな一年にしたいか考えてみましたか?健康で生活を続けるためには、健康面でも目標を立てることが大事です。

例えば、、

などです。何も考えずに過ごしてしまわずに、目標を立てて生活をしましょう。

ヒートショックとは、気温の変化によって血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こる事を言います。この血圧の乱降下によって脳内出血や大動脈解離、心筋梗塞、脳梗塞などの病気が起こります。ヒートショックによる死亡者数は年間1万7千人と推計されています。これは、交通事故の死亡者数の3倍にもなります。

入浴時は脱衣所や浴室を暖めてから入り、湯温は41℃以下、お湯につかる時間は10分までにしましょう。また、同居する家族に一声かけてから入浴しましょう。

食中毒は、夏場に多いと考えている方も多いと思いますが、冬場も注意が必要です。

特にノロウイルスは寒さと乾燥に強いため、例年11月~3月の寒い時期に多いです。

ウイルスに感染しているかどうかに関わらず、吐しゃ物の処理を行うときは、使い捨てのガウン(エプロン)、マスクと手袋を着用し汚物中のウイルスが飛び散らないように、ふん便、吐しゃ物をペーパータオル等で静かに拭き取ります。拭き取った後は、次亜塩素酸ナトリウム水で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。吐しゃ物がついた衣類やシーツはまず汚物を十分落としてから、次亜塩素酸ナトリウム水に1時間程浸して消毒し、その後洗濯機にいれましょう。

ノロウイルスは乾燥すると容易に空気中に漂います。吐ぶつやふん便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流れに注意しながら十分に喚気を行うことが感染防止に重要です。

※次亜塩素酸ナトリウム水(1リットル)の作り方

0.1%の次亜塩素酸ナトリウム水:ハイター20㎖に水980㎖を加える

今回のコラムでは、冬季に多い感染症であるインフルエンザと今年の夏ごろから増えているマイコプラズマ肺炎の流行について注意喚起とともに症状等を見ていきます。

10月からインフルエンザの予防接種が開始しましたが、みなさん接種は済みましたでしょうか?65歳以上の高齢者や、小さいお子さんは重症化するリスクが高いため、流行期に入る前に予防接種を打つことをお勧めします。

感染症予防にはマスクと手洗いが有効です。混雑した場所に行く場合はマスクを着用し、帰宅後や食事の前にはしっかり手洗いを行いましょう。

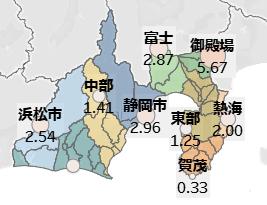

静岡県では、「感染症発生状況見える化ダッシュボード」というデータベースを作成してくれており、誰でも感染症の発生状況を確認することができます。

11月4週目時点

図1.インフルエンザの保健所別発生状況

このデータを見ると、どこの地域でインフルエンザの流行が始まっているかが一目瞭然です。定点当たり患者数が1.0を超えると流行が始まっていると考えます。

自分の地域の感染者情報を得られるだけでなく、旅行や仕事などでこれらの地域に行く場合の注意にも役立てましょう。

静岡県東部では、12月に入り感染者数が増えてきている印象です。感染対策などしっかり行うようにしましょう。

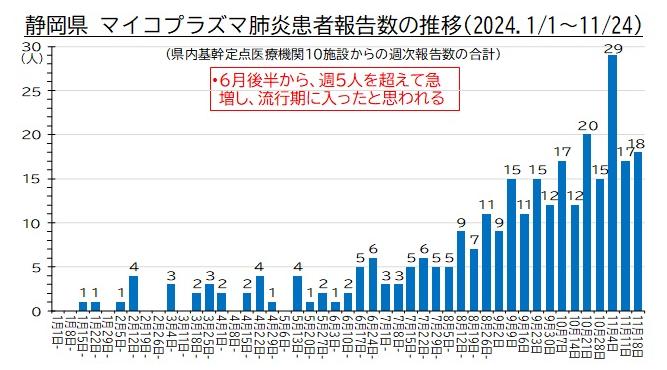

マイコプラズマ肺炎は6月後半から感染者が増え、現在も増加しています。当院でも、若い年代を中心に感染者が増えており、肺炎を併発していることも多いです。

マイコプラズマ肺炎とは、「肺炎マイコプラズマ」による細菌感染症です。感染経路は飛沫感染と接触感染です。潜伏期間は2~3週間で、症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などです。解熱後も咳が続くことが有り、肺炎を発症することがあります。

14歳以下が6~8割を占めますので、集団生活をして接触の機会が多い年代では、マスクの着用や手洗いうがいを行うなど注意が必要です。

今年の6月から感染者が増え始め、現在は定点当たりの感染者数が2.9(11月1週)を超え、記録が残る2006年以降最大の流行となっています。

マイコプラズマ肺炎の診断には、咽頭拭い液による検査と血液検査がありますが、確定診断には時間がかります。そのため、インフルエンザやコロナの検査で陰性を確認し、症状や診察で診断を行い、抗菌薬(2週間)を処方します。咳が長引く場合は症状が落ち着くまでしっかり服薬を行いましょう。初期にしっかり治療しないと、後遺症が残る可能性もあります。

マイコプラズマ肺炎は、細菌による感染症ですので、風邪と違い、抗菌薬を飲む必要があります。日が経つにつれて咳がひどくなったり、熱が下がらないなどの症状がある場合は肺炎になっている可能性がありますので、レントゲン撮影を行うこともあります。肺炎がひどい場合は入院治療が必要になることもありますので早めに病院を受診しましょう。

冬季は様々な感染症が流行します。インフルエンザやコロナウイルスに加え、今年はマイコプラズマ肺炎が流行しています。栄養をしっかり取り免疫を高めることと、感染症対策が必要です。冬季は、マスクをすることで鼻粘膜が乾燥するのを防ぐ効果もあります。室内の乾燥が気になる場合は就寝時にマスクをつけて寝るのも良いでしょう。

脂肪肝とは、何らかの原因で肝臓に脂肪が蓄積している状態のことで、日本人の4人に1人が脂肪肝になっていると言われています。

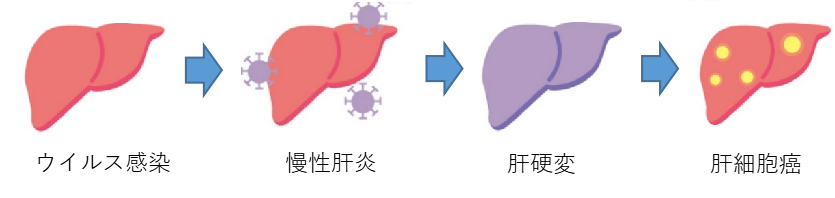

健康診断で肝機能に異常があると言われて調べると、脂肪肝だったということも最近は多いです。脂肪肝は自覚症状もないためわかっていても治療していない方も多いと思いますが、脂肪肝炎や肝硬変などにもつながる病態です。

脂肪肝は重度になると元には戻りませんので決して甘くみてはいけません。

脂肪肝は、肥満や運動不足、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が原因と考えられています。また、過激なダイエットやリバウンドも肝臓の代謝障害を引き起こしやすいので注意が必要です。

脂肪肝で多いのはアルコール性脂肪肝です。アルコールを摂取すると、肝臓で中性脂肪が合成されます。中性脂肪のピークはお酒を飲んでから12時間後、合成された中性脂肪が体の各器官に運び去られるのはさらに12時間後です。毎日のようにお酒を飲んでいると中性脂肪の処理能力が追い付かず、脂肪肝になってしまうのです。週に2日程度休肝日を作るのが良いとされているのはそのためです。

近年は、非アルコール性脂肪肝という、アルコールを飲まない方の脂肪肝が増えてきいます。肥満や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が原因になるものもありますが、それ以外の体質(遺伝)や腸内環境などが原因になることもわかってきました。非アルコール性脂肪肝の20%が肥満でないとの報告もあります。

脂肪肝は脂肪肝炎を経て肝硬変に移行し、最終的には肝細胞癌なることもあります。

年間37,000人ほどが肝臓がんと診断されていて、死亡者数は年間24,000人、5年生存率は35.8%と予後の悪い病気です。(2019年がん統計より)

脂肪肝は放置せずにすぐに治療を開始しましょう!

ALT、AST、γ₋GTP、中性脂肪など、血液検査で異常が見られたら、まずは身体検査、飲酒や運動などの生活習慣に関する問診、腹部エコー検査で脂肪肝かどうか、さらにその程度を確認します。脂肪肝の診断がついたら、食事の見直しや運動療法を開始します。脂質や糖質を減らし、野菜中心の食生活に変えていきましょう。

現在の体重の7~10%体重を落とすことを目標に運動なども行いましょう。

当院では、管理栄養士による栄養指導も行っております。食事を見直したいがどうすれば良いかわからないなど、質問がございましたら診察時に医師にご相談ください。

また、毎月はじめに管理栄養士おすすめのレシピを公式LINEにて配信しております。

12月は脂肪肝の方におすすめの野菜スープを配信する予定ですのでぜひ公式LINEの登録もよろしくお願いします。

ウイルス性肝炎とは、ウイルスが原因となる肝炎のことで、A型、B型、C型、D型、E型があります。それぞれの型によって感染経路や症状、ワクチンの有無なども異なりますので、正しく理解することが大切です。

また、EBウイルスやサイトメガロウイルスも肝炎を引きおこす可能性のあるウイルスの一つです。

※D型肝炎はB型肝炎の感染下のみで起こり、日本では稀です。

A型、B型、E型ウイルスによるものが多く、急激に肝細胞が障害され、発熱、全身倦怠感、黄疸などの症状を起こします。ほとんどは自然治癒で直りますが、一部は劇症肝炎になり、命に係わる事もあります。特にB型肝炎に感染した時は注意が必要です。

B型、C型肝炎ウイルスによるものが多く、長期間にわたり肝障害が持続します。徐々に肝臓が繊維化し、肝硬変になったり肝細胞癌になったりすることがあります。原発性肝癌のほとんどが、肝炎ウイルスが原因と言われています。

A型、E型肝炎ウイルスは、発展途上国などの浄化されていない水や、食べ物(生ガキ、生のシカ肉、生のイノシシ肉)などで感染することが多い。

B型肝炎ウイルスは母子感染する確率が高いと言われていますが、産後のワクチン接種で予防する方法があります。

B型、C型肝炎ウイルスは血液感染(針刺しなど)や性交渉でも感染します。

本人の自覚がないまま感染していることもありますので今まで一度も肝炎ウイルスの検査を受けたことが無い方は、少なくとも一回は検査を受けることをお勧めします。特に昭和23年~昭和63年に集団予防接種を受けた世代の方は注意が必要です。

A型、B型はワクチンがありますが、C型やE型はワクチンがありません。

発展途上国へ旅行または出張する場合はA型肝炎のワクチンを保健所などで事前に接種しておくと良いでしょう。

B型肝炎ワクチンは、平成28年10月以降生まれの子供は定期接種に含まれていますので接種しておくと良いでしょう。また、医療従事者や家族に感染者がいる場合など、感染する可能性が高い場合は接種しておきましょう。

A型、E型に関しては自然治癒することがほとんどで、治療薬はありません。

B型、C型については治療薬があり、ウイルスを減らしたり、免疫機能を高める治療を継続して行います。

B型肝炎、C型肝炎に感染していることが分かった時点で、専門の病院で精密検査を行い、速やかに治療を開始することが大切です。

肝臓は、体の中で、とても大切な働きをしている臓器です。

肝臓には大きく分けて、3つの働きがあります。

食物から摂取した栄養分をエネルギーに加工して全身に送り、余った分を肝臓に貯蔵して、いざという時にそれを分解してエネルギーに変換します。その一連の動きを代謝といいます。

体の組織を形作っているたんぱく質は、新陳代謝によって分解され毒性のあるアンモニアを生じますが、肝細胞はこれを尿素という無害な物質に変えます。この尿素は、腎臓から尿として排泄されます。

また、アルコールは、肝臓で分解され、有毒のアセトアルデヒドを経て無毒のアセテート(酢酸)になります。お酒に酔っている状態は、分解が追い付かず、血中のアセトアルデヒドの量が増えているために起こります。

胆汁は、肝臓から分泌される弱アルカリ性の黄色い分泌液です。分泌量は1日に1リットルほどあり、胆のうで約8倍に濃縮されて貯蔵されます。

| 肝臓に関係 のあるもの |

正常範囲 |

|---|---|

| AST(GOT) | 10~30 |

| ALT(GPT) | 5~45 |

| γーGTP | 男性:75以下 女性:45以下 |

| LDLコレステロール | 70~139 |

| 中性脂肪 | 35~149 |

肝臓や心臓などの細胞に含まれるアミノ酸造成を促進する酵素です。

ASTのみが上昇すると、急性肝炎や心筋梗塞などを疑います。

AST、ALTの両方が上昇すると、急性肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝癌などを疑います。

肝や腎に含まれる酵素、過度の飲酒に影響されます。上昇するとアルコール性肝障害、急性肝炎、肝硬変などを疑います。

血管に付着すると酸化し、動脈硬化の原因になります。

糖質やアルコールの摂り過ぎなどで上昇し肥満、脂肪肝、糖尿病の原因になります。

男性は40代から、女性は50代から上昇傾向にあります。男性の場合は、仕事などによる生活習慣の乱れなどが原因と考えられ、女性は閉経が原因と考えられています。

強い倦怠感がある、黄疸が出た、尿の色が濃い(茶褐色)、食欲不振、顔色が悪い、などは、肝疾患の症状と言われていて、すぐに病院で治療が必要です。

しかしながら、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が出るまでに時間がかかります。そのため、特定検診や職場の健康診断などで定期的にチェックすることが病気の早期発見につながります。

血液検査に異常があっても症状が無いからといって病院を受診しない方も多いです。病気が進行してからでは手遅れになる場合もありますので早めにかかりつけ医に相談しましょう。

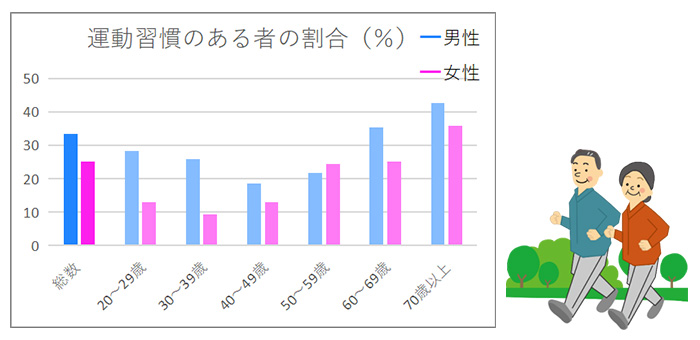

厚生労働省が実施している「国民健康・栄養調査」(令和元年)によると、運動習慣のある者の割合は、男性で33.4%、女性で25.1%であり、10年前と比べると、男性では有意な増減はなく、女性では有意に減少しています。

年齢階級別でみると男性では40歳代が最も少なく、女性では20歳代~40歳代で少ない結果となりました。

※運動習慣があるとは、「1日30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上続けている」ことを言います。

健康的な生活を送るためには、運動習慣をつけることが大事です。

運動を習慣づけることにより、肥満になりにくいだけでなく、生活習慣病の予防など様々なメリットがあります。どのような運動が良いか、どのようにしたら続けやすいのかを考えてみましょう。

歩く速度は、普通にしている時よりは呼吸が少し上がるが、一緒に歩いていると話ができる程度のスピードで良い。

背筋を伸ばし、しっかり前を向き、足はある程度大きくふみ込み均一な歩幅で、大きく腕を振りましょう。

足首や膝などに痛みが出なければランニングも良いです。ウォーキングに慣れてきたら、少しづつランニングを加えていくという方法でも良いでしょう。

膝などの関節にかかる負荷が軽減されるので、中高年の運動にお勧めです。

水中ウォーキングだけでも筋肉の強化に効果があります。ウォーキングが物足りなくなったらスイミングに移行しましょう。

学生の頃に経験したことのあるスポーツであれば、始めやすいと思います。何人かで行うスポーツであれば、仲間と共に楽しむこともできますので、続けやすいですね。ただし、ケガには気をつけましょう。

運動習慣をつけたいと思っているけど一歩踏み出せずにいる方、これを機会にウォーキングから始めてみませんか?

2024年元日の能登半島地震が記憶に新しいですが、その後も日本各地で地震が発生しています。静岡県東部は、昔から地震や水害について対策をしている地域ですが、近年は、線状降水帯などで集中豪雨が発生することによる水害が大きな問題となっています。大沢医院の北には狩野川が流れ、河口からは約3キロの距離にあります。南海トラフ地震が発生したら、10Mを超える津波が来る可能性もあります。

今回は大沢医院として、水害時の対応を確認するため、6月8日(土)に水害を想定した防災訓練を行いました。

おおまかな担当を決め、職員間でも情報の共有をできるように訓練を行いました。これから台風が来る、大雨の予報があるといった、水害の危険がある場合は、その程度に応じて事前に診療を中止する可能性があります。また、診療中に大雨警報や洪水警報などが発令された場合は、院長の判断によって診療中止になる可能性もあります。

遠方の方や川の近くにお住みの方に関わらず、警報が出ている場合は無理に来院せず、自宅待機をお願いします。

また、来院予定だった日に大雨や台風などで休診になる場合もございますので、常備薬に関しては、残りが1週間分を切らないうちにご来院ください。

6月18日(火)は午前中より大雨が降り、正午ごろに大雨警報が発令されましたので、午後からの診療を休診としました。ご予約いただいていた皆様には午前中から連絡を取り、予約の変更を行いました。ご協力ありがとうございました。今回は患者様の安全を第一に、職員も無事に帰宅することができました。これから秋にかけて台風シーズンに突入します。今後ともご理解ご協力をお願い致します。

「沼津市公式防災アプリ」は、沼津とつながるすべての人のために作成された防災アプリです。様々な機能を備えており、災害発生時・平常時を問わず利用できます。最新の情報を確認し、行動しましょう。

詳しくは沼津市のホームページをご覧ください。

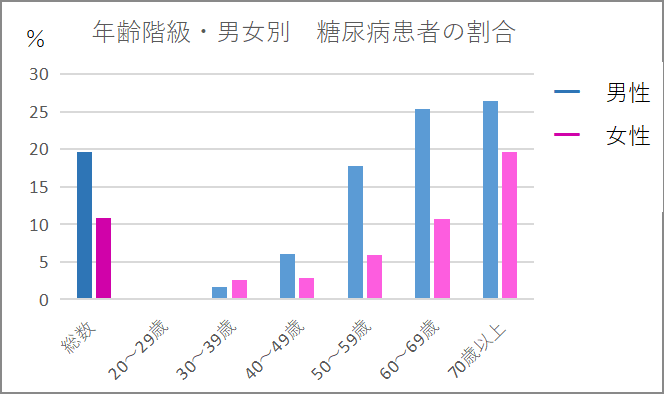

令和元年に厚生労働省が行った国民健康・栄養調査によると、「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、男性19.7%、女性10.8%でした。成人男性の5人に1人、成人女性の9人に1人が糖尿病である計算になります。男性は50代から急激に増加しています。

厚生労働省 国民健康・栄養調査(令和元年)より

インスリン(膵臓で生成される消化酵素)の作用不足によって血糖値の高い状態が続く病気のことです。

インスリンの分泌が欠乏して絶対量が不足している。10~20代までの若い方に多いので若年性糖尿病と言われています。

遺伝的要因(家族歴がある)に加え、生活習慣が原因で起こります。

糖尿病の方のほとんどは2型糖尿病で、40歳を過ぎて発症することが多いです。自覚症状がない場合が多いですが、口喝や頻尿などの症状で受診する方もおられます。

高血糖が続くと、様々な合併症を引き起こします。特に心筋梗塞、脳出血、脳梗塞、手足の壊死、神経障害、腎障害、歯周病などは注意が必要です。

糖尿病は、血液中のブドウ糖が高くなる病気です。血液中にウイルスが入ってきたとき、血中の白血球が病原体を攻撃して守ってくれますが、高血糖だと白血球の働きが落ちてしまうことがわかっています。そのため、糖尿病の方は感染症にかかりやすく、重症化もしやすいと言われています。

また、糖尿病の患者さんは眼底出血や糖尿病黄斑症という目の病気にもなりやすいです。視力低下やものが歪んで見えたりしますので、目に異変を感じたら眼科を受診しましょう。

糖尿病であるかどうかは、尿検査や採血で総合的に判断します。

(+-)50㎎/dL

(+)100㎎/dL

(2+)250㎎/dL

(3+)500㎎/dL

(4+)1000㎎/dL

血糖値 126㎎/dL以上

HbA1C(NGDP) 6.2%以上

※HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは、直近1~2か月の血液中の血糖の量を反映しています。今現在の値である血糖値よりも重要視されます。尿検査や採血で異常が出たら、すぐにかかりつけ医に相談しましょう。

糖尿病の方は糖質制限を厳密に行い、血糖のコントロールを行う必要がありますが、血糖値に異常がない方でも、今後糖尿病にならないように食事に気を付けることで予防につながりますので、以下のことを意識して食事を取るようにしましょう。

バランス良く

よく噛んで

塩分・糖分・脂質を控えめに

今年度も6月から住民健診がスタートします。検診が始まる前に、がん検診の目的と大切さを知っておきましょう。

がん検診の目的は、無症状のうちにがんを早期に発見し、適切な治療を行い、がんによる死亡を減少させることです。

日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性65.5%、女性51.2%です。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 前立腺 | 大腸 | 胃 | 肺 | 肝臓 |

| 女性 | 乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 子宮 |

国立がん研究センター 最新がん統計より

市町村で行われるがん検診では、罹患数が上位のがんを中心に検査を行います。

現在、胃がん(バリウムまたは胃カメラ)、大腸がん、肺がん、肝炎ウイルス、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん、の7種類の検査について助成を行っています。

日本人がなりやすいがんばかりですので、対象のがん検診は必ず受診しましょう。

検査の方法について詳しく見ていきます。

胃がん検診には、バリウム検査と内視鏡検査の2種類があります。35歳以上の方はバリウム検査、50歳以上の方は2年に1回内視鏡検査が選択できます。

当院でも年齢に応じてバリウム検査と内視鏡検査のどちらかを選択できます。

大腸がん検診では、便潜血検査という便に潜む血液の有無を調べる検査を行います。

がんやポリープがあると、便に血が付着します。便の表面を採便用の棒でまんべんなくこすり、通常2日分採取します。

肺がん検診の検査方法は、胸部X線(レントゲン)検査と、喀痰(かくたん)検査です。

喀痰検査は、原則50歳以上で、「喫煙指数」が600以上の方が対象です。

※喫煙指数とは、「1日に吸うたばこの平均本数」×「喫煙年数」で計算されます。

肝炎ウイルスの検査方法は血液検査です。B型肝炎ではHBs抗原が陽性になり、C型肝炎ではHCV抗体が陽性になります。肝炎に感染してもすぐには発症しないですが、慢性肝炎、肝硬変、肝細胞癌などへの病気の進行を予防することが大事です。

肝炎ウイルス検査は、過去に一度も検査したことが無い方が対象です。

前立腺がんの検査方法は血液検査で、PSAと呼ばれる腫瘍マーカーの値を調べます。

前立腺がんの罹患率は50歳を過ぎたら急激に増加しますので、50歳以上の方は定期的に受診しましょう。

子宮頚がん検診は、子宮の入り口部分の表面を柔らかいヘラやブラシでこすって細胞を採取して調べます(細胞診)。

子宮頸がんは20歳を過ぎたら罹患率が増加しますので、2年に1回の検診をすすめています。生理時を避けて受診しましょう。

乳がん検診の方法は、マンモグラフィ検査です。40歳を過ぎたら2年に1回受診しましょう。

今年度より視触診が廃止になりましたので、当院ではブレストアウェアネス(乳房を意識する生活習慣)の動画を視聴していただき、乳がんに対する意識を高めるようにお伝えしています。

当院ではすべて予約制となっています。

受診券が届いたらお早めにご予約ください。

高尿酸血症とは、血液中の尿酸が高い状態を示します。通常、血液中の尿酸値が7.0mg/dLを超えると、高尿酸血症と診断されます。DNAの合成に不可欠な物質であるプリン体の産生過剰あるいは排泄機能の低下が原因です。

尿酸値が高いと、痛風や尿路結石の原因となります。圧倒的に男性に多い病気ですが、閉経後の女性も注意が必要です。高尿酸血症は遺伝の影響も大きい病気ですので、家族に高尿酸血症の方がいる場合は注意が必要です。

高尿酸血症には以下の4パターンがあります。

どの型かによって治療薬が変わってきます。

高尿酸血症であるかどうかは、全身の体の状態を見るために、身長・体重・腹囲・血圧・血液検査・尿検査を行います。

尿酸値が高い方は、まず生活習慣の改善に取り組んだうえで、薬物療法を行い、血清尿酸値6.0以下を目指します。

痛風発作はつらい痛みを伴います。血液検査で尿酸値の高い方は早めに医療機関を受診しましょう。

※高血圧の治療などで、利尿剤を飲んでおられる方や、慢性腎臓病の方は尿酸値が高くなることがあります。

尿酸のもととなるプリン体は、ほとんどの食品に含まれているうえ、尿酸値を上げる要因はプリン体の多い食べ物の摂取のみに限りません。とはいえ、「高プリン体食品」の過剰摂取は控え、たまに少量楽しむ程度にしましょう。

高プリン体食品の例

また、尿酸値が高いと、尿路結石になりやすいので、水分を十分にとりましょう。

夏場は特に注意が必要です。量の目安は1日2~2.5Lです。

脂質異常症はかつて「高脂血症」と呼ばれており、総コレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪のいずれかが高いか、あるいはHDLコレステロールが低い人は「高脂血症」と診断されていましたが、2007年のガイドラインの改正に伴い、「高脂血症」から「脂質異常症」と診断名が変更されています。

脂質異常症の発症には、食べ過ぎ、運動不足、肥満、喫煙、アルコールの飲みすぎなどが関係していると言われています。また、遺伝的な要因によって起こる「家族性コレステロール血症」と呼ばれているものもあります。このタイプは、遺伝性ではないものに比べてLDLコレステロールが著しく高いのが特徴で、薬も効きにくいため、早めの治療が必要です。

脂質異常症は3つの区分に分けられており、採血結果の診断基準は以下の表の通りです。

| 脂質異常症 の区分 |

診断基準 |

|---|---|

| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロールが140㎎/dL以上 |

| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロールが40㎎/dL未満 |

| 高中性脂肪血症 | 中性脂肪が150㎎/dL以上 |

LDLコレステロールは肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割を担っている一方、過剰になると血管壁にたまって心筋梗塞や脳梗塞などの症状を引き起こす要因になることから、別名「悪玉コレステロール」と呼ばれています。

一方のHDLコレステロールは、組織にたまったコレステロールを正常に保つ働きがあることから、別名「善玉コレステロール」といわれています。

さらに、最近の特定検診では、「non(ノン)-HDLコレステロール」という値をチェックすることもあります。新たに脂質異常症の診断基準に加わりました。

non-HDLコレステロールは170㎎/dL以上で脂質異常症となります。

脂質異常症には自覚症状もありませんし、痛みもありません。しかし、血中のコレステロールが高い状態のままを放置していると、血管の内側にコレステロールが溜まり「プラーク」となって血管壁に蓄積されてしまいます。このプラークによって動脈硬化になり、高血圧の原因となります。

また、中性脂肪が高い場合、急性膵炎のリスクが高まると言われています。

血液検査で脂質異常症と指摘があったら早めに医療機関を受診しましょう。

食事により摂取した糖質や脂質は、中性脂肪として一旦体内に蓄積されます。体を動かすエネルギー源である糖質が足りない時に、蓄えていた中性脂肪を分解してエネルギーに変えますので、有酸素運動などが脂肪燃焼に良いとされています。

厚生労働省では、「1日一万歩あるくこと」を推奨していますが、日々の生活のなかで体を動かす習慣をつけることで脂質異常症の予防を心がけましょう。

また、脂質異常症の予防や改善には、食事療法が効果的です。以下のポイントを心がけて毎日の食事を改善していきましょう。

生活習慣の改善で血液データが改善しない方は服薬を開始します。薬を服用していても、引き続き食事療法は継続して行うようにしましょう。

日本は超高齢化社会になり、それに伴って認知症患者も増加の一途をたどっています。

認知症高齢者の数は、2012年の時点で全国に約460万人と推計されており、2025年には700万人に達する見通しです。これは、65歳以上の5人に1人が認知症である計算になります。

今現在は大丈夫でも、5年後、10年後に家族や自分が認知症になる可能性もあります。予め認知症とはどういった病気かを知っておいて、いざという時に素早く対応できるようにしておきたいですね。

人は誰しも年をとると、思い出したいことがすぐに思い出せなかったり、新しいことを覚えるのが困難になったりしますが、「認知症」は「加齢によるもの忘れ」とは異なります。

| 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ | |

|---|---|---|

| 体験したこと | 一部を忘れる | 全てを忘れている |

| 物忘れの自覚 | ある | ない |

| 日常生活への支障 | ない | ある |

| 症状の進行 | 極めてゆっくり進行する | 進行する |

認知症の初期で見られる症状には、以下のようなものがあります。

さらに進行すると、以下のような症状が現れます。

認知症になりやすいきっかけとして、環境の変化があげられます。定年退職後に社会や地域との関りが減ってしまったり、外出の機会が減ってしまったりすることも要因の一つです。運動や社会参加などを積極的に行うことで、認知症の予防に効果があると言われています。

当院では、認知機能の検査として神経心理検査(長谷川式簡易知能評価スケール)を行い、認知機能の低下が見られれば脳神経外科や神経内科がある病院への紹介を行っております。専門の病院では、より詳しい画像検査や心理検査を行います。

認知症の治療には、「薬物治療」とリハビリテーションなどの「非薬物治療」があります。認知症は、完治させるのが難しい病気ですが、進行を遅らせることはできます。どのような症状がでているか、何が原因かで治療方法は異なりますが、早期発見・早期治療が大切です。本人に自覚がない場合も多いですので、家族の様子で気になる症状がある場合はお早めにご相談ください。

私たちの血管は、加齢とともに弾力性を失い、どうしても血圧の上昇リスクは高くなっていっていしまいます。一口に高血圧と言っても、1日のうちで朝晩によって、季節によっても血圧は変動します。安静時の血圧が135/85を超えたら、医療機関を受診しましょう。

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン2020によると、血圧の基準は以下の通りです。

高血圧の原因は動脈硬化によるものが大半と言われています。当院では、過去の検診の血液データや尿検査などを総合的に見て判断していきます。

高血圧で受診をしても、すぐに降圧剤を処方される場合と、生活習慣を見直すことで減圧が可能である場合があります。

正しい血圧の測定の仕方で、生活を改善しながら自宅で2週間、毎日血圧を測定していただき、投薬が必要かどうか判断します。

また、動脈硬化の程度を知ることができるABIという検査も行います。

これらの病気は、ご存知のとおり、命を落とす危険性の高い病気です。命が助かっても、手や足に麻痺が残ったり、言葉が話せなくなったりして、日常生活に支障が出てしまうこともあります。

高血圧の治療を放置してしまうと、気づかないうちに病気が進行していってしまいますので早めの受診が大事です。

ヒートショックとは、急激な温度変化によって心筋梗塞や脳卒中を引き起こす現象のことです。お風呂に入る際は、浴室の床や脱衣所を温め、かけ湯をしたりしてなるべく温度変化が少なくなるようにしましょう。

高血圧と診断された方、またはその予備軍の方は薬だけ飲んでいれば良いわけではありません。日常生活を見直し、改善していきましょう。

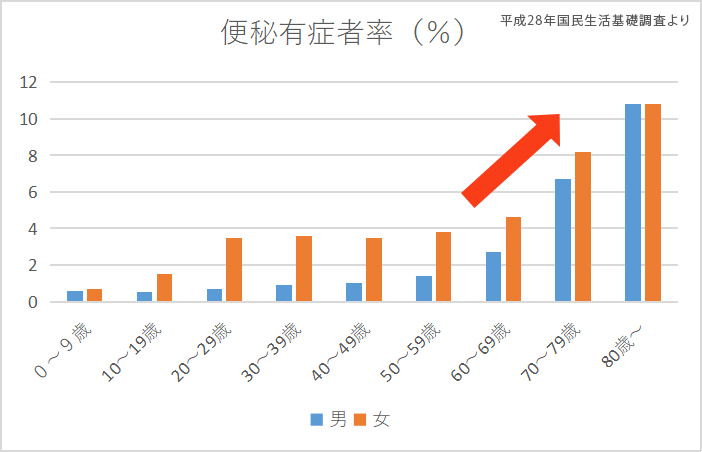

平成28年の国民生活基礎調査によると、便秘有症者率は、男性2.5%、女性4.6%で、20~60歳では圧倒的に女性に多く、60歳以降は男女とも加齢に伴って増加し、80歳以上の高齢者では男女差はなくなります。

60代から増加する原因としては、加齢に伴って腸の動きが悪くなったり、便を排出する筋力が落ちてしまうことが考えられます。

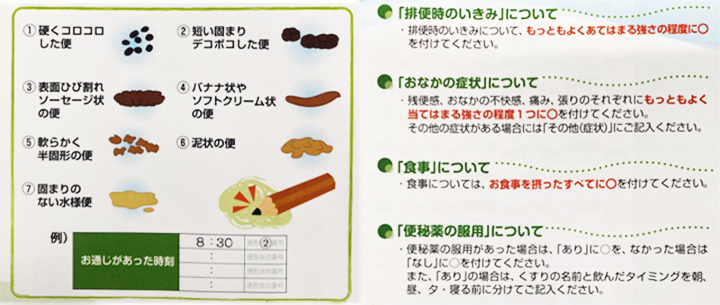

当院でお渡ししているお通じ手帳です。

便秘の自覚のある方はお通じ手帳で便通の記録をします。

自分が便秘かどうかのチェックにもなると思いますので、

ご希望の方は診察時に申し出てください。

便秘の種類は大きく分けて、器質性便秘と機能性便秘に分類されます。

器質性便秘とは、大腸癌やクローン病などの病気によって大腸が狭窄したり形が変化することが原因で起こります。

一方、機能性便秘は、腸の蠕動(ぜんどう)運動が弱いことや、直腸の知覚と反射が鈍くなり、便意を感じなくなることが原因で起こります。

便秘に良いとされている食べ物には、食物繊維が多く含まれる野菜類や、腸内環境を良くする発酵食品、オリゴ糖を含む果物類があります。

ほうれん草、ケール、レタス、海藻類、バナナ、リンゴ

〇不溶性食物繊維ごぼう、さつまいも、キノコ類、大豆やおからなどの豆類、こんにゃく

納豆、乳製品、キムチ、甘酒など

はちみつ、大豆(きなこ)、たまねぎ、

ごぼう、にんにく、アスパラなど

発酵食品とオリゴ糖は一緒に摂取すると効果が期待されます。

ヨーグルトにはちみつやきなこをかけて食べたり、玉ねぎの味噌汁なども良いですね。

便秘薬に頼らずに日々の食事で便秘を改善するには、継続が必要です。

無理のない範囲で少しづつ食事をバランスのよいものに変えていきましょう。

食事で改善が見られない場合や、高齢になってからの便秘、便に血が混じっている場合は、医療機関を受診しましょう。

これまで、腎臓についていろいろな視点からお伝えしてきましたが、腎臓に優しい食事についての注意点をお知らせします。腎臓シリーズはこれで終了となります。なお、今回のコラムについてより詳しい説明を希望される方は当院に在籍しております管理栄養士にお声掛けいただけたらと思います。

腎機能が低下している方は食事に気をつけなければなりません。

食べる量に気を付ける栄養は、食塩、タンパク質、カリウムです。

塩分の多い食品の一例

梅干しや漬物

干物類

ハムやソーセージ

ねり製品類

| 初期(G1~G2) | 1日あたりの食塩量は男性7.5g、女性6.5g未満 ※高血圧の方は6g未満です。 |

|---|---|

| 中期~後期(G3a~G5) | 1日当たりの食塩量は3g以上6g未満 |

タンパク質の多い食品の一例(タンパク質含有率も表示)

肉類 鶏ささみ

15~23%

乳製品

5~20%

魚類 まぐろ、かつお

16~22%

| 初期(G1~G2) | 65歳未満の成人男性で65g、65歳以上は60g、成人女性は50g 尿検査でたんぱく陽性の方は1日に標準体重1キロあたり0.6~0.8g |

|---|---|

| 中期~後期(G3a~G5) | 1日に標準体重1キロ当たり0.6~0.8g 体重60kgだと、36g~48gです。 |

肉や魚全般のタンパク質含有率はおよそ20%です。100gの肉や魚には約20gのタンパク質が含まれています。

乳製品のタンパク質含有量は種類によって違います。ヨーグルト100gあたり3~4g、チーズ20gあたり2~5gです。

カリウムの多い食品の一例

生野菜と果物

いも類

たけのこ

ナッツ類

| 初期(G1~G2) | 特に気にする必要はありません。 |

|---|---|

| 中期(G3) | 1日 2000mg未満 |

| 後期(G4、G5) | 1日 1500mg未満 |

生野菜やイモ類に気を付けましょう。素材をよく刻んで水にさらす、もしくは茹でこぼすことでカリウム量を減らすことができます。

タンパク質の摂取量を制限すると、摂取カロリーが少なすぎてしまうことがありますので、カロリー不足にならないように注意しましょう。

カロリー調整しやすい食べ物は、糖分や脂肪分を含む食べ物です。甘いものや、ドレッシングの量を調整するなど、気を付けてみましょう。

自分の適正なカロリー摂取量は、標準体重×25kcal~30kcalです。

標準体重=自分の身長(m)×自分の身長(m)×22

150㎝だと49.5kg、カロリー摂取量は1237~1485kcalです。

160㎝だと56.3kg、カロリー摂取量は1408~1689kcalです。

特定検診で医師の判断によって眼底検査を受けるよう指示がある場合があります。

眼底検査でわかるのは、目の病気だけと思っていませんか?

眼底検査とは、眼底鏡や眼底カメラを用いて眼球の奥にある血管、網膜、視神経などを観察し、眼底の異常の有無を調べる検査です。

失明の可能性がある緑内障や黄斑変性、糖尿病網膜症といった目の病気を早期に発見することができます。

また、眼底に見られる網膜血管は、人間の体のなかで唯一、外から直接血管の状態を観察できる場所です。

高血圧や高脂血症、糖尿病、動脈硬化などの血管の病気の診断にも有効な検査です。

視力検査で問題がなく、見え方にも問題がなければ、眼科を受診しようと思う方は少ないと思いますが、目の病気のなかには、初期~中期まで自覚しにくい病気も多くあります。

40歳を過ぎたタイミングで一度検査を受けてみると良いでしょう。

異常が見られなかった場合も、1年に一度くらいの頻度で定期的に検査を受けましょう。

特定検診を受診後に眼底検査を受ける場合は、1週間以内に眼科を受診するようにしましょう。

緑内障は中途失明の原因第1位です。緑内障に気づかずに放置してしまうと、徐々に視野が狭くなり、失明する危険が高まります。

眼球内は、房水という液体で満たされていますが、緑内障はその房水が何らかの原因で過剰になり、眼圧が高い状態で視神経が圧迫されることが原因です。

また、強度の近視の方や、血縁者に緑内障の方がいる場合も注意が必要です。

目は生活するうえでとても大事な器官です。健康寿命の維持のために、目の健康にも気をつけていきましょう。

特定健診とは、40歳以上の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる検診です。

2008年度から、メタボリックシンドロームに該当する人やその予備軍を減少させるため、特定健康診査(特定健診)がスタートしました。

国民健康保険の方や後期高齢者の方は、市町村の住民健診として特定健診を受診できます。

社会保険の方やその家族は企業健診を受けていただくことになります。

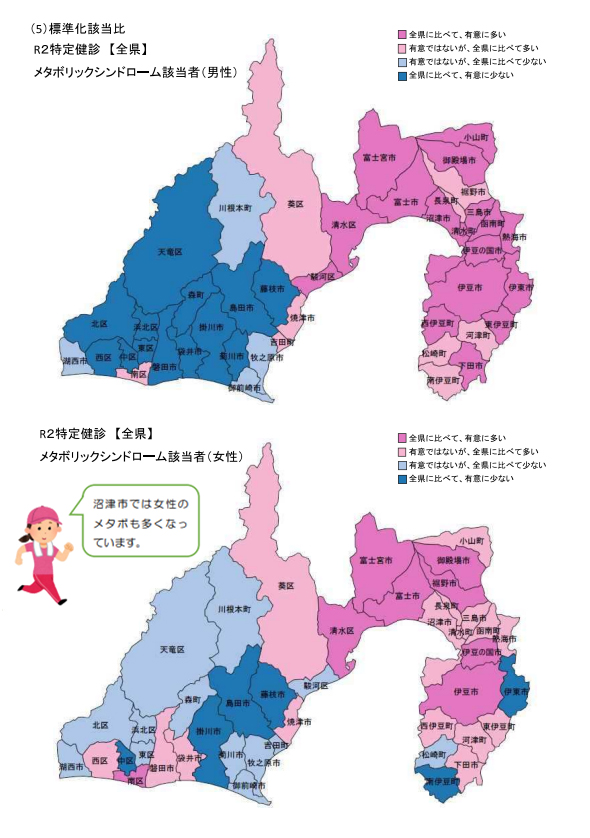

静岡県東部は、生活習慣病の有病率が高く、メタボ該当者や肥満の人が多い状態です。

健康寿命の延伸のために特定健診を受診し、肥満の改善や生活習慣病の予防を心掛けましょう。

| 基本的な 健診の項目 |

|

|---|---|

| 詳細な 検査の項目 ※一定の基準 |

|

第2次沼津市健康増進計画より抜粋

コロナ禍の受診控えで生活習慣が悪化していたり、体重が増加している方が増えています。

体重が5㎏増えると、2型糖尿病や高血圧、心血管疾患、がんなどのリスクが上昇するといわれています。

がん検診とは、がん予防やがんの早期発見のための重要な検診です。現在沼津市では、胃がん(バリウムまたは胃カメラ)、大腸がん、肺がん、肝炎ウイルス、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん、の7種類の検査について助成を行っています。

※当院では子宮頸がん検診は行っておりません。

がん細胞が1㎝から2㎝の大きさになる期間は、1~2年と非常に短いことが多く、早期発見には定期的ながん検診が必要です。コロナ禍前と比べてがん検診の受診率は約10%ほど低下しています、進行がんになってしまう前にがん検診を受診しましょう!

※市町村から届く受診券を確認し、対象となる検査を受診しましょう。

新年度を迎え、体に不調を感じている方も多いと思います。

4月・5月は季節の変わり目で寒暖差が大きく、体調を崩しやすくなります。

新生活のストレスによって不眠や片頭痛、胃炎などにもなりやすい時期です。

学生の皆さんは、朝になっても全然起きられないといったことはありませんか?

このような不調の原因は、自律神経の乱れが関係していることがほとんどです。

自律神経を整えて新生活をスタートさせましょう。

朝起きたらカーテンを早めに開けて朝の陽ざしを浴びましょう。新緑の葉を通して浴びる日光は、眩しすぎず、脳の目覚めを促します。ぜひ朝の陽ざしを浴びるよう心がけてください。

また、夜は長風呂や熱いお風呂はやめて、38~40度くらいのお風呂に10~15分程度つかるようにしましょう。お風呂に入ってリラックスしたら夜更かしせず、たっぷりの睡眠を取りましょう。

1.症状が出る数日前より周囲の人達に感染させてしまう

2.高齢者は重症化しやすく、大変残念ですが死亡率が高い

3.インフルエンザの治療薬(タミフルなど)のような特効薬がない

4.ほとんどの日本人が抗体をもっていないのでかかる人が多い

高齢者の新型コロナワクチン接種は発症と重症化を予防する事ができるのです!

新型コロナワクチン接種で、発症リスクが20分の1になることが報告されています。自分のため、そして身近な大切なひとのために新型コロナワクチンを接種しましょう

Q:ワクチンはmRNAを利用すると聞いたのですが、発がん性はないのでしょうか

A:ヒトの細胞の核(遺伝子であるDNAのあるところ)には入り込みません。このワクチンが原因でがんの遺伝子が作られることはありません。

Q:ワクチンの副反応が心配です

A:ワクチンを接種した後に7−8割の頻度で注射した部位が腫れたり痛むことが報告されています。

これは身体の中でウイルス感染症を防御するしくみを作るために起こる症状で通常は数日間程度でおさまります。重い副反応としてまれに接種後数分でアナフィラキシー反応や、注射の痛みや恐怖興奮などさまざまな刺激のために、めまい・嘔気・失神(迷走神経反射)などが起こることがありますので

接種会場では、接種後30分程度安静にすごして経過を観察させていただきます。

医療体制も整えておりますのでご安心ください。

Q:筋肉内注射は痛いと聞きました

A:接種方法にかかわらず、一般的にワクチン接種時に痛みを感じることはありますが数日で消失します。本当は接種部位の痛みや腫れなどの反応は皮下注の方が強いです

Q:少し血圧が高めですし、時々蕁麻疹も出たりします。こんな私がワクチンを接種しても大丈夫でしょうか

A:基本的には接種は可能と思われますが、少しでも不安があれば是非かかりつけにご相談ください。

Q:新型コロナワクチンを接種後は、マスクも3密もいりませんね

A:いいえ違います。接種後も感染対策を継続していただき1日も早く感染が終息するために御協力お願いします。

新型コロナワクチンは世界各国で使用実績があります。新型コロナ感染症をもっと知ってマスク・3密回避だけでなく、ワクチン接種で自分をそして大切な人を守りましょう